f design office代表 藤井

Webデザイナー(4年)、Webマーケター(1年)、物販セラー(5年)

実務案件は4年で300件以上対応

Webデザインスクール講師、元塾講師

1、はじめに

1-1 デザインが「伝わる」とは?

デザインは「飾り」ではなく、伝えるための手段です。

ユーザーがサイトを訪れた瞬間、数秒以内に「ここは自分にとって有益かどうか」を判断すると言われています。その短い時間でメッセージを届けるには、文字情報だけでなく、レイアウトや配色、ビジュアルが持つ説得力が欠かせません。

例えば、

1、整理されたレイアウト → 重要な情報に自然と目が行く

2、一貫性のあるカラーやフォント → ブランドの信頼性が高まる

3、ユーザー心理を踏まえた導線設計 → 迷わずアクションへ進める

これらはすべて「伝わる」ための要素です。

つまり、伝わるデザインとは、ユーザーの思考をスムーズに導き、感情に響かせ、行動へとつなげる仕組みそのもの といえます。

1-2 数字で見る「伝わる」の力

「伝わる」デザインがどれほど集客に影響を与えるのか、数字で確認してみましょう。

これらのデータからも分かる通り、デザインは単なる見た目ではなく、集客の成否を左右する強力な要素です。Web集客を成功に導くには、まず「伝わるデザイン」の重要性を理解することが第一歩となります。

2、「伝わる」デザインの基本

「絶対伝わる!これでバッチリ!」と思ってても、分析をすると意外と伝わっていないことも。基本をしっかりみていきましょう!

「伝わる」デザインを形づくるためには、いくつかの基本原則があります。その中でも特に重要なのが、第一印象を決めるファーストビューの作り方、色やフォント選び、そして行動へと自然に導くCTA(行動喚起)の配置です。これらは単独ではなく、互いに補い合いながらユーザーの心理に作用します。

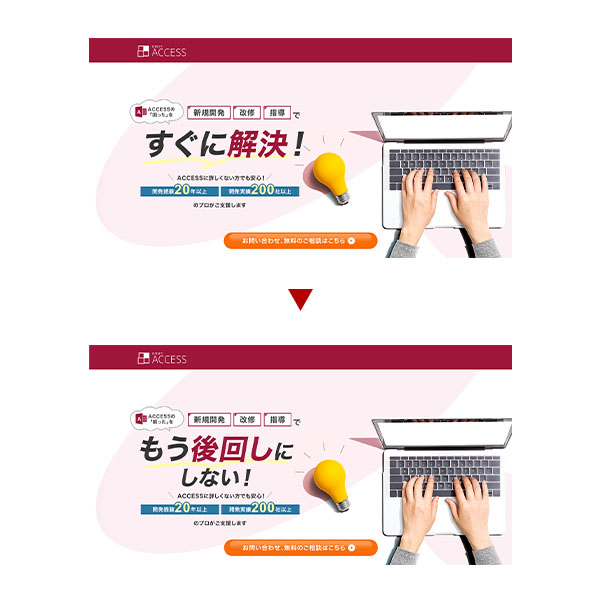

2-1 第一印象を左右する「ファーストビュー」の重要性

Webサイトを訪れるユーザーは、スクロールする前の 最初に表示される領域(ファーストビュー) を見て、そのサイトに興味を持つかどうかを瞬時に判断します。

滞在時間の分岐点

Nielsen Norman Groupの調査では、ユーザーは最初の 10秒以内 に「滞在するか離脱するか」を決める傾向があるとされています。そのため、ファーストビューで「このサイトは自分に役立つ」と伝えられるかどうかが集客の鍵を握ります。

ファーストビュー作成で押さえるべきポイント

1、キャッチコピーは簡潔に、価値を直感的に示す

2、視覚的に魅力的なメインビジュアルを配置する

3、ユーザーに「期待する行動(=どのように行動して欲しいか)」が明確に分かる設計にする

ファーストビューはWeb集客の入口なので、ここ何のサイトか分かりづらければ、いくら中身が充実していてもユーザーに届きません。

2-2 ユーザー心理を踏まえたカラー・フォントの選び方

デザインにおいて、色とフォントは単なる装飾ではなく、ユーザーの心理に直接働きかける要素です。

カラーの心理効果

1、青:信頼感・安心感を与える(医療系、金融系に多い)

2、赤:食欲増進・注意を引く(飲食物・セール・CTAに効果的)

3、緑:安心・調和を連想させる(健康・環境系に適する)

選ぶ色によって、ブランドの印象や行動喚起の強さが大きく変わります。

フォントの持つ印象

1、角ゴシック体:男性向け(力強さがあり文字が読みやすい)

2、明朝体:女性向け(上品・高級感を感じさせる)

3、丸ゴシック体:子供・ペット向け(かわいさ・親しみやすさを感じさせる)

また、フォントサイズや行間の設定も重要です。読みづらい文字は離脱を招くため、視認性を最優先に考える必要があります。

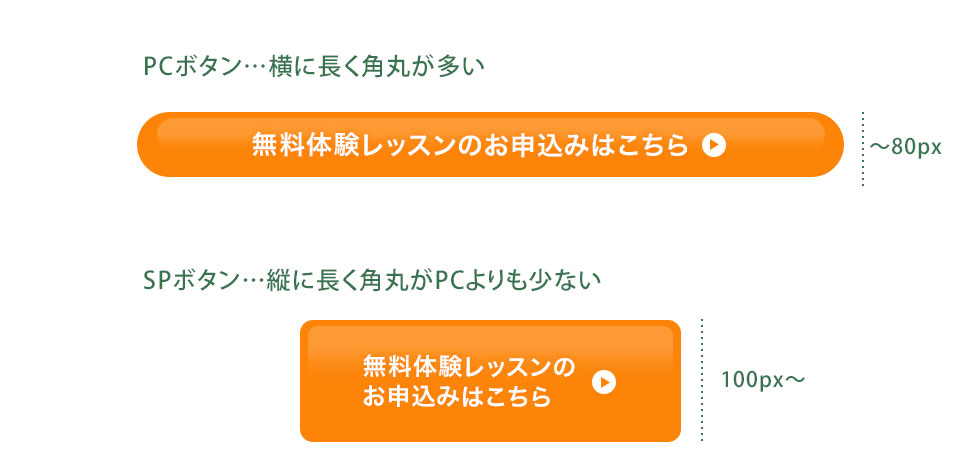

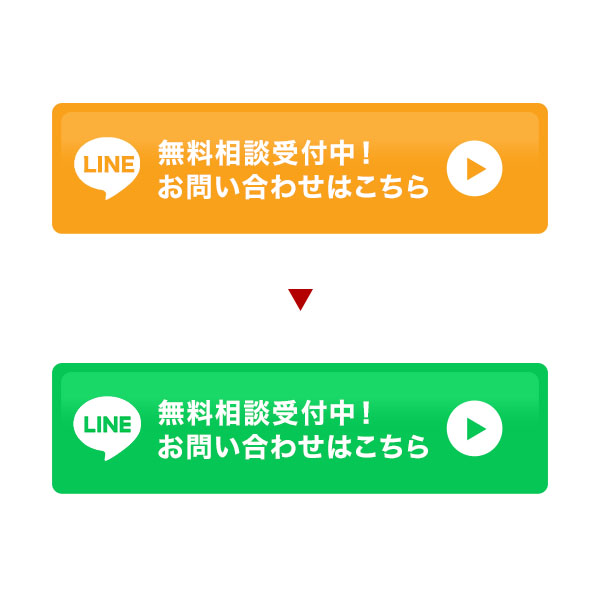

2-3 CTA(行動喚起)を自然に導く配置と工夫

Web集客の最終目的は「ユーザーに行動してもらうこと」です。そのために不可欠なのが CTA(=Call To Action)です。しかし、ただボタンを設置すれば良いというわけではありません。

効果的なCTAの条件

1、目立つ色:テーマカラーとコントラストを持たせ、視線を誘導する

2、シンプルな文言:「今すぐ登録」「無料で試す」など行動を明確に指示

3、配置の工夫:ファーストビュー、記事中盤、記事末尾など、複数の場所に自然に設置

CTAを押すまでの流れがスムーズであればあるほど、コンバージョン率は上がります。

たとえば、記事の最後に「詳しく知りたい方はこちら」と導くことで、ユーザーは抵抗感なく次のステップへ進むことができます。

3、「伝わる」デザインの応用

3-1 情報は「引き算」で整理する

Webサイトにありがちなのは、「すべての情報を載せたい」という思いから、画面が情報過多になってしまうケースです。しかし、情報が多すぎるとユーザーは逆に混乱し、必要なことを見失ってしまいます。

デザインは「足す」より「引く」ことを意識しましょう。要点を削ぎ落とし、伝えるべきメッセージを際立たせることが大切です。

結果として、ユーザーは「何をすればいいのか」が一目で分かるようになり、離脱率の低下やコンバージョン率の向上につながります。

3-2 「読み飛ばされても伝わる」視覚的デザインテクニック

ユーザーは必ずしも文章をじっくり読むわけではなく、多くの場合は流し読み(スキャニング) で情報を取捨選択しています。そのため、視覚的に要点が伝わる工夫が欠かせません。

視線の流れを意識する

ユーザーの視線は「Z型」や「F型」に動く傾向があります。重要な要素はその流れに沿って配置すると、自然に目に留まります。

3-3 レスポンシブ対応でスマホユーザーを逃さない

現在、Webアクセスの大半はスマートフォンから行われています。にもかかわらず、PC前提のデザインでは表示が崩れたり、操作がしにくくなったりして、ユーザーを逃してしまう危険があります。

レスポンシブデザインの基本

デバイスの画面サイズに合わせて、レイアウトが自動的に最適化される設計が必須です。Googleも「モバイルファーストインデックス」を導入しており、スマホ対応はSEOにも直結します。

具体的な工夫

1、ボタンやリンクはタップしやすい大きさにする

2、長い文章は適度に改行し、読みやすく調整する

3、画像は軽量化して、読み込み速度を確保する

男性と女性ではスマホをタップする指の太さが大きく異なります。ターゲットに合わせてストレスのない設計は、直帰率を下げ、リピーター獲得にもつながります。

4、「伝わる」デザインの実践

基本や応用を学んだら、実際の改善に取り組むことが欠かせません。

Web集客における「伝わるデザイン」は、一度完成させたら終わりではなく、データをもとに検証し、改善を繰り返すことで強化されていきます。ここでは、実践的に役立つ代表的な手法を2つご紹介します。

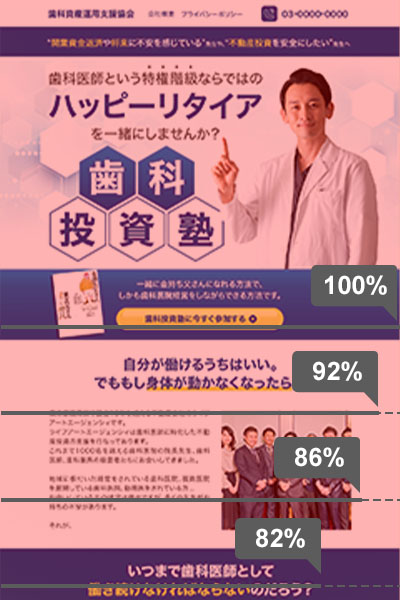

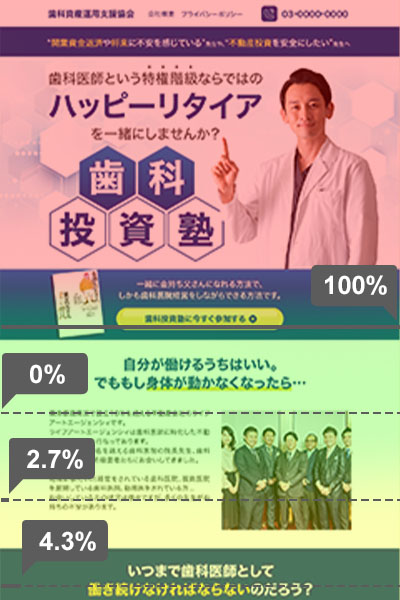

4-1 ヒートマップの活用

ユーザーが「どこを注視しているのか」「どの部分で離脱しているのか」を可視化できるのが ヒートマップツール です。ページごとのユーザー行動を色分けして表示し、改善のヒントを与えてくれます。

詳しくはこちらの記事で解説しています

https://f-design-office.com/blog/heatmap/

4-2 小さな改善で大きく変わるA/Bテストの活用

デザイン改善の効果を数字で検証するには、A/Bテストが欠かせません。

A/Bテストの基本

ページの一部を変更したバージョン(B案)と、現状のままのバージョン(A案)を同時に公開し、どちらがより良い成果を出すかを比較します。

よく試される要素

1、CTAボタンの色や文言

2、ファーストビューのコピー

3、フォームの入力項目数

ABテストのコツ

・一度に複数要素を変えず、1つずつ検証する

・結果は一定期間データを集め、統計的に判断する

・改善サイクルを継続的に回す

5、まとめ

Web集客において「伝わるデザイン」は、単なる見た目の美しさを超え、ユーザー心理に寄り添い、行動を自然に導くための仕組み です。

1、第一印象を左右するファーストビューの設計

2、色やフォントの持つ心理的効果の活用

3、情報を引き算で整理する工夫

4、ユーザーが流し読みしても伝わる視覚的テクニック

5、ヒートマップやA/Bテストによる継続的な改善

これらを意識することで、サイトは単なる情報発信の場から、成果を生む集客の武器へと変わります。デザイン改善は一度きりで終わるものではなく、常に「ユーザーの行動データ」に基づいて進化させていくことが重要です。

私たち f design office では、Web集客を成功に導くための「伝わるデザイン」づくりをお手伝いしています。「もっと成果につながるWebサイトに改善したい」「ユーザーに響くデザインを導入したい」とお考えでしたら、ぜひ一度ご相談ください。

この記事を通じて「Webデザイン依頼の流れやポイントが少しクリアになった」と感じた方は、まずは気軽に相談してみるのがおすすめです。実際に会話してみることで、自分のイメージが形になる手応えを感じられるはずです。

f design office では、ヒアリングからデザイン、納品後のサポートまで丁寧に対応しています。「依頼前にちょっと相談してみたい」 という方も、下記のフォームからお気軽にお問い合わせください。

最後まで読んで頂きありがとうございます!!^^

コメント